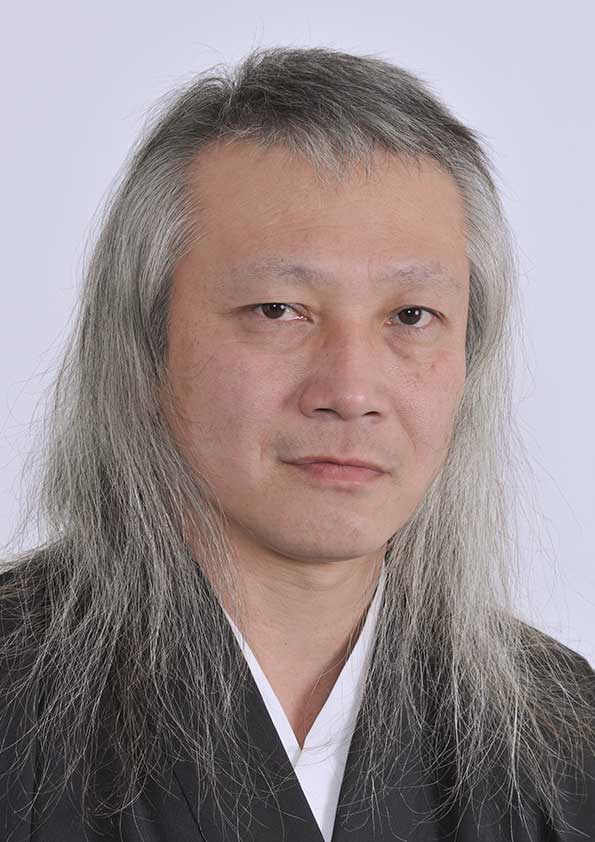

本山 力

公式サイト

幕末の社会状況と時代劇の現状とが奇しくも重なる『十一人の賊軍』。本山力が演じた“爺っつぁん”というキャラクターについて、「笠原和夫 人とシナリオ」(シナリオ作家協会・刊)に収録されている梗概の登場人物には、<強盗殺人犯の老残の浪人小柴彦八郎、元長州藩槍術指南役>との記述がある。

今作ではその設定を踏襲しながら、“爺っつぁん”が長州出身の剣術家であることを映画の終盤で明かしている。素性が観客に伝えられていないため、物語が始まって暫くは彼がどのような人物なのか判らない。しかし、沈着冷静な佇まいから滲み出る異様な出立ちが、“ただ者ではない感じ”を表出させているのである。

そういった静かな演技アプローチと、長い槍を駆使した流麗な立ち回りという「静と動」の対比は、“爺っつぁん”のキャラクターを際立たせている要因のひとつ。個性的な登場人物たちの人生が交錯する<群像劇>である本作において、抜きん出た印象を与える終盤の鬼気迫る殺陣。それは、本山力が東映剣会所属の俳優であることに、誰もが納得する由縁でもある。

己の見聞や視野の狭さを言い訳にして、キャリアの長い映画人に対する“発見”を理由に<新人賞>を授与すること。つまり“新人扱い”することには、やや躊躇がある。ともすれば、失礼に当たるのではないか?そう思案してしまうからだ。

とはいえ、『十一人の賊軍』の本山力には、世に知らしめたいと渇望させ、そういった遠慮を凌駕するような無双の存在感がある。斬られ役の先人・福本清三は、著書のタイトルに「どこかで誰かが見ていてくれる」と掲げたが、無個性であるはずの“斬られ役”である本山力の個性を私たちは高く評価したいのだ。

斬られてしまうのであって、斬られにゆくのではない。そんな斬られ役の矜持が、奇しくも“爺っつぁん”に漲っている。生き残るためではなく、誇り高き人生の終え方を模索しながらも、決して諦めることなく全力で戦い続ける彼の姿は八面玲瓏だ。

(松崎 健夫)