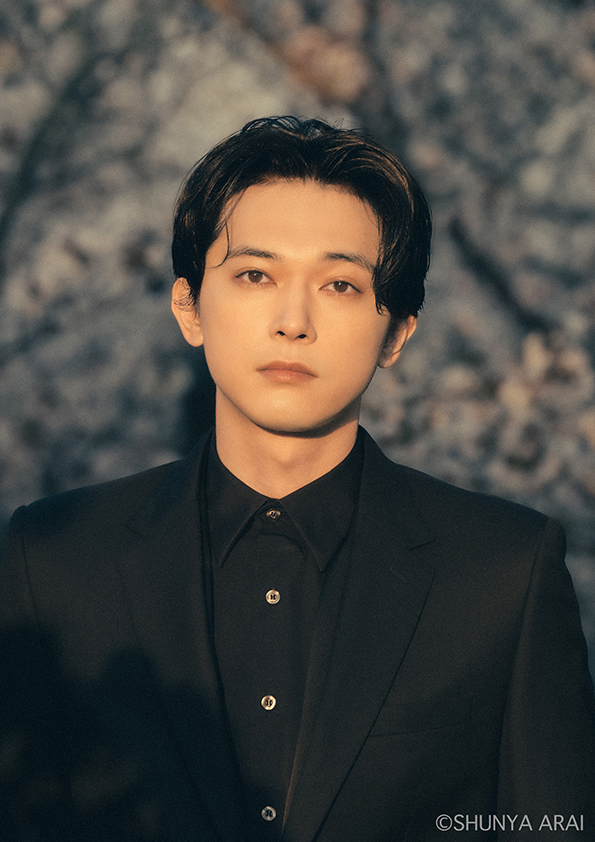

吉沢 亮

公式サイト

“ふたつの世界”とは、原作者・五十嵐大の出身地である宮城県の小さな港町と、彼が青年期を過ごす東京という<地方>と<都会>のことであり、耳がきこえない両親のもとで手話を使って会話をする世界と、実家の外で手話を使わずに会話をする世界のことでもある。或いは、家庭内でも耳がきこえる祖父母と耳がきこえない父母に分かれているように、彼は常にふたつの世界を行き来しながら生きてきたことをも多角的に表現している。

そういった「きこえない親のもとで育ったきこえる子どもたち」=「コーダ(CODA)」という境遇で、自身が大多数ではない環境の側に心穏やかでなくなるという若さゆえの苛立ちを、吉沢亮の演技は静かに表出させている。 喜怒哀楽を極力宥めながら、豊かな表情の変化も抑制。しかも、台詞の表現手段が手話であるという難しさが伴う。それにも関わらず、観客は彼の複雑な内面を映像から感じ取るのである。彼の手話による演技を見たろう者は、「覚えたてではない自然な手話で、しかもコーダらしい手話だった」と評価していると伝えきく。反抗期を迎えた五十嵐大が、手話を使うことを忌避した期間があるという細やかなニュアンスさえ感じさせるというのだ。

手話は手の動きだけで言葉を表現しているのではない。その人の表情や視線、眉の動きや口の形、スピードやリズムなどが文法を形成してゆくのである。映画は<第七芸術>として視覚的な芸術だと評されてきたが、今作における吉沢亮の演技アプローチはその一端を担っているといえる。それは、耳がきこえる・きこえない人の特別な物語というよりも、己の価値観とは別の価値観があるという“ふたつの世界”を描いた普遍的な物語だと感じさせる由縁でもある。

疎ましい気持ちが先行して、親に対して辛く当たったり、不機嫌な態度を取ったりして優しくできなかったという、誰しも経験したであろう後悔のようなもの。そういった普遍性を纏っているからこそ、終幕で吉沢亮=五十嵐大と共に私たちの涙腺も決壊するのだろう。

(松崎 健夫)